最終更新:2025-10-13

次のように準備すればインポートは失敗しません。

ファイル作成のポイント

ご自分の弥生会計から「仕訳日記帳」をエクスポートするのが早道です。

💡そのファイルをCSVに変換すると、配列と必要な項目が確実にわかります。

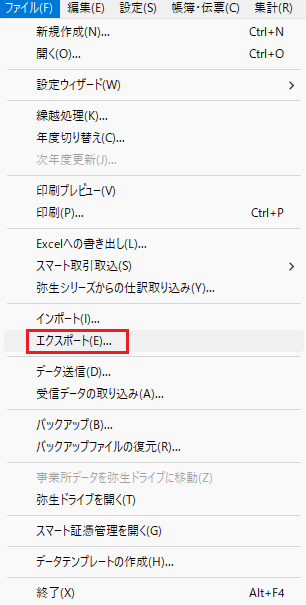

1.仕訳日記帳を開き、ファイル → エクスポート

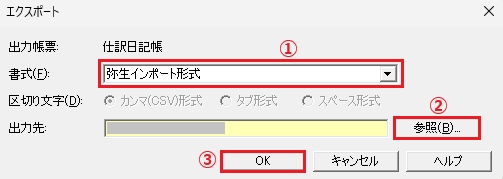

2.書式を弥生インポート形式にし、参照 → 保存場所を指定 → OK

3.今保存したファイルを開きます。

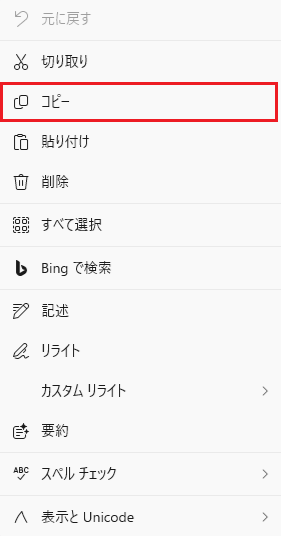

4.Ctrl+Aで全選択 → 右クリック → コピー

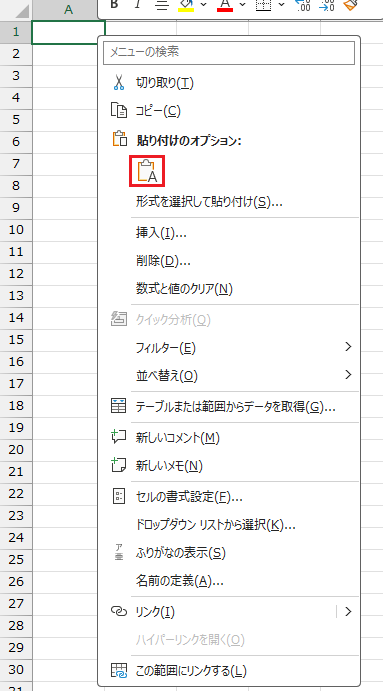

5.Excel新規ブックを開き、A1セルで右クリック → 貼り付け

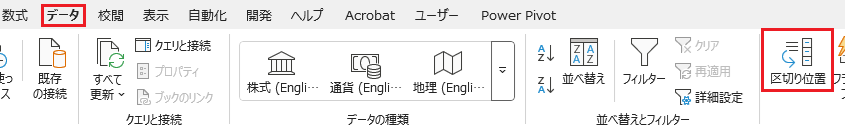

6.データ → 区切り位置

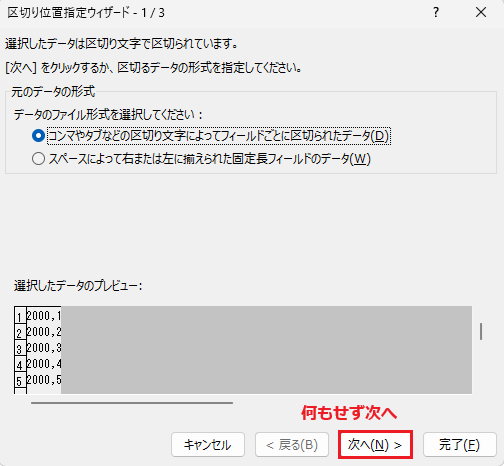

7.何もせず次へ

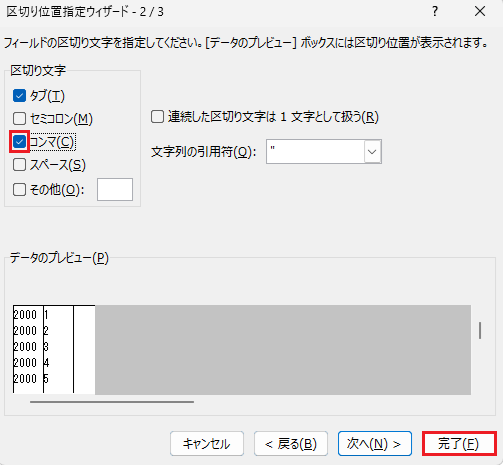

8.コンマにチェックを入れ、完了

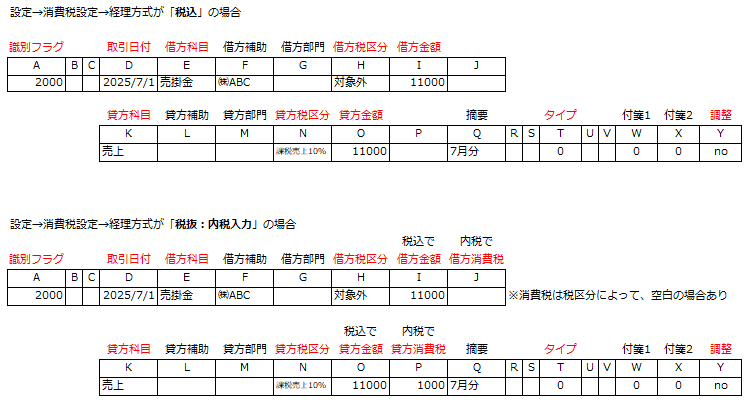

💡今表示されているのがインポート時に必要となる配列と項目です。

※ただ、B列の「伝票番号」は、インポート時に自動付番されるので未入力で大丈夫です。

※取引日付はセルの書式設定→表示形式→日付→グレゴリオ暦にしておけば問題ありません。

9.とりあえず保存しておき、その後のCSV編集の参考にしてください。

💡こちらの画像が項目名です。赤:必須項目、黒:必要に応じて入力、項目名なし:未入力でOK

💡弥生のサポート情報でご自分の製品を選択後、確認してみてください。

仕訳データの項目と記述形式(他製品から仕訳データをインポートする場合など)

CSVファイルをインポート用に変換

弥生会計のインポートできる形式はテキスト形式ですが、編集の時点ではExcelブックで構いません。

ファイルが完成したら、次の順序でインポート用ファイルを作成できます。

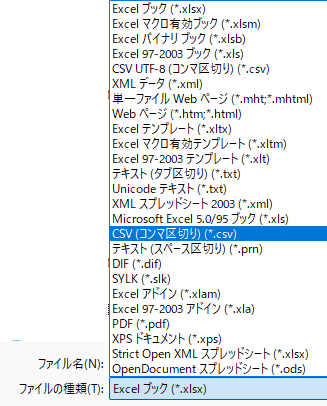

1.ファイルの種類 → CSV(コンマ区切り) → 保存

2.今保存したCSVで右クリック → プログラムから開く → メモ帳

※表示しない場合は、 その他のオプションを確認 から進んでください。

3.開かれたメモ帳で確認すること①②と、保存時の注意点③があります。

💡①1仕訳が1行に並べられ、すべての行がnoで終わっていることを確認します。

💡②最後の仕訳行の下に何もなければOKです。

※※が、間違って ,,, だけが並んでいる行があったら、その行がエラーになるのですべて削除します。

💡③確認が終わったら、保存するわけですが、

※※必ず 名前を付けて保存 で CSVとは違う名前にしてから保存して閉じます。

※※例:CSVが インポート用 という名前だったら インポート用1 でOK。

これでインポート用ファイルの完成です。

では、インポートしてみましょう

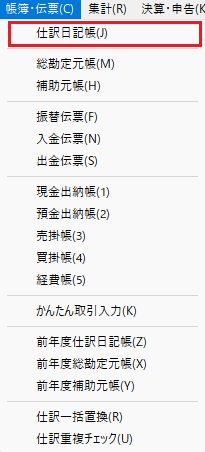

1.弥生会計で 帳簿・伝票 → 仕訳日記帳

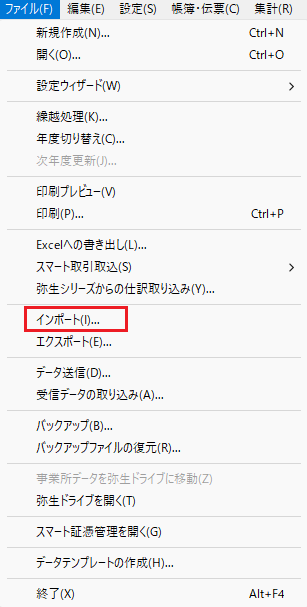

2.ファイル → インポート

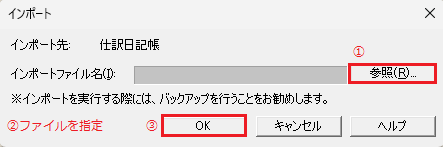

3.参照 → ファイル指定 → OK

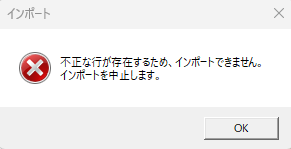

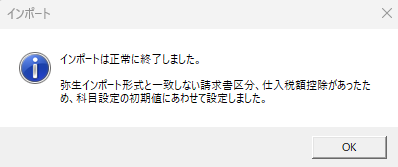

4.こちらが表示されたら、OKで閉じます。

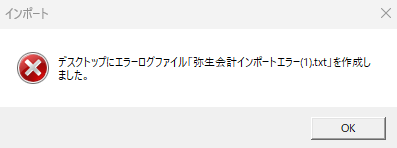

5.こちらも、OKで閉じます。

6.デスクトップに作成された「弥生会計インポートエラー.txt」を開くと、

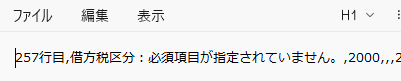

💡こちらの場合:257行目の借方税区分が入力されてないよと言っています。

※修正はCSVファイルでの方が断然簡単ですのでCSVで修正します。

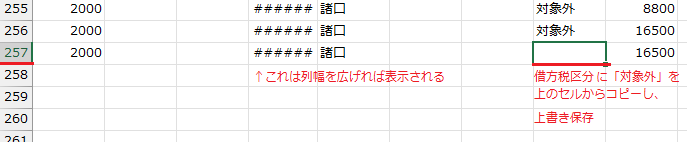

7.CSVを開くと、たしかに該当行がこんなことに・・・

※入力が完了したら、 上書き保存 して 閉じます。

8.再度、CSVを右クリックし、メモ帳で開いたら、名前を付けて保存で違う名前にしたファイルを上書きです。

💡CSVをメモ帳で保存するときは、必ず 名前を付けて保存 から保存です。

9.再度、弥生会計に戻り、インポートしてみる。(1~3)

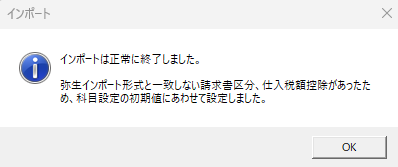

①ファイルの修正が正しくできた場合は、インポートが始まりこちらが表示されます。

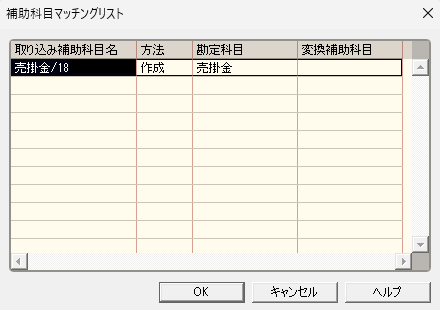

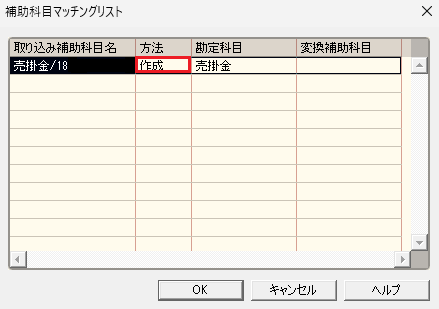

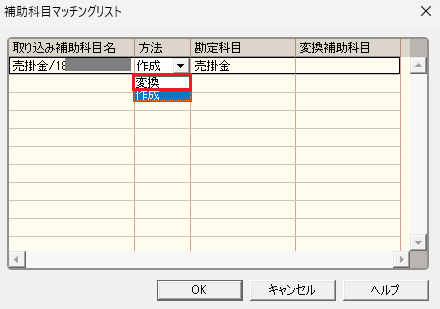

②インポートはできそうだけど、科目名・補助科目名・税区分名が登録済の名前と違うよというときは、

※このようにマッチングリストが開きます。

A..新しく追加するなら、このままOK

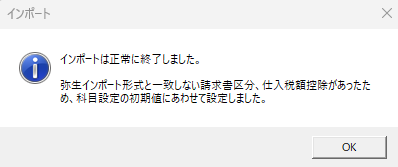

※インポートが始まりこちらが表示されます。

B.既にある補助科目に変換したい場合は、赤枠部分を2回クリックすると 変換が表示されるので

※変換 をクリック

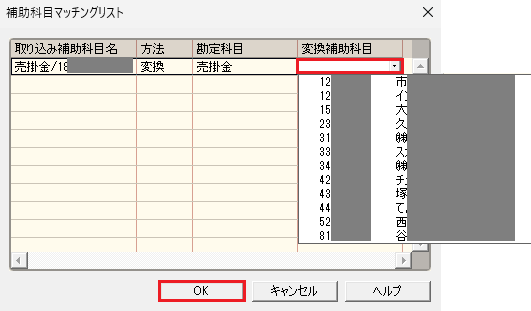

※次に、赤枠部分をクリックで登録されている補助科目が表示されるので該当補助を選択し、OK

※インポートが始まり、こちらが表示されます。

この記事で、少しでも快適になったら嬉しいです。

もし他にも気になることがありましたら、関連記事もチェックしてみてください。

関連記事 弥生会計